- 13 अग॰ 2024

- Himanshu Kumar

- 16

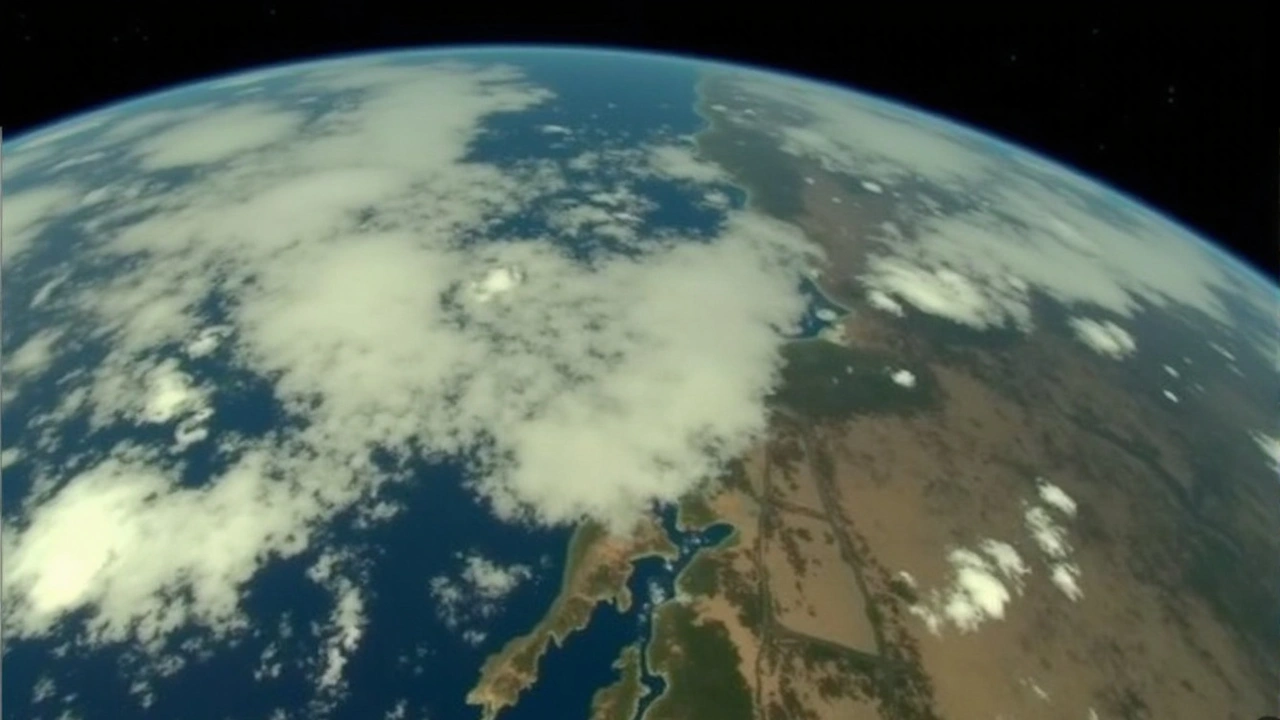

आर्कटिक सर्कल में जलवायु परिवर्तन: एक नई वास्तविकता

आर्कटिक सर्कल में जलवायु परिवर्तन ने जीवन को नया रूप देने का काम किया है। बर्फीले पहाड़ों और ध्रुवीय भालुओं का यह क्षेत्र अब अपनी पुरानी छवि से काफी हद तक बदल चुका है। हालांकि, यह बदलाव लोगों के लिए एक चुनौती के रूप में आ रहा है। यहां के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और परमेफ्रॉस्ट क्षेत्र भी तेजी से पिघल रहे हैं।

ध्रुवीय भालुओं को अब भोजन की तलाश में लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है क्योंकि उनके सामान्य शिकार जैसे सील मछलियां पिघलते बर्फ के कारण कम होती जा रही हैं। अत्यधिक मौसम की घटनाएँ भी अधिक बार हो रही हैं, जिससे स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र भी अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना कर रहा है।

स्थानीय समुदायों पर प्रभाव

यहां के स्थानीय समुदाय इस बदलाव का सामना करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। समुद्री बर्फ में कमी के कारण मछलियों की संख्या कम हो रही है, जिससे स्थानीय मछुआरों का जीवन कठिन हो गया है। इसके अलावा, अत्यधिक तापमान के कारण अनेक स्वास्थ्य समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं, जिनसे निपटने के लिए सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं।

जलवायु परिवर्तन के समाधान की दिशा में साझेदारी

जलवायु परिवर्तन के समाधान के लिए दीर्घकालिक निगरानी और विविध साझेदारियों की आवश्यकता है। आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड, जिसे 2006 से वार्षिक तौर पर जारी किया जाता है, इस क्षेत्र की वर्तमान स्थिति का व्यापक और समीक्षित स्रोत प्रदान करता है। वैज्ञानिक, शिक्षक, छात्र, निर्णयकर्ता और आम जनता इसके माध्यम से आर्कटिक के पर्यावरणीय स्थिति के बारे में जान सकते हैं।

आक्रामक समाधान की आवश्यकता

आर्कटिक सर्कल के लिए आक्रामक और साम्य भविष्य के समाधान की आवश्यकता है। इसमें सरकार, सामाजिक संस्थाएं और वैज्ञानिक सभी मिलकर काम कर सकते हैं। साथ ही इस मुद्दे पर जागरूकता फैलाना और विभिन्न समुदायों के बीच सामर्थ्य निर्माण करना भी महत्वपूर्ण है।

दीर्घकालिक समाधान के रूप में, पर्यावरणीय निगरानी को मजबूत करना और ध्रुवीय क्षेत्रों में अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देना आवश्यक है। इसके साथ ही, वैश्विक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन को कम करना और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का उपयोग एक स्थायी समाधान प्रदान कर सकता है।

आर्कटिक का बदलता स्वरूप हमें यह याद दिलाता है कि पृथ्वी के किसी भी कोने का प्रभाव दुनिया भर में महसूस किया जा सकता है। यह समय है जब हम सभी को मिलकर जलवायु परिवर्तन की इस चुनौती का सामना करना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां एक स्वस्थ और सुरक्षित ध्रुवीय क्षेत्र देख सकें।

16 टिप्पणि

इंडिया का बर्फ़ वाला खिताब कभी नहीं खो सकता!

बहुत ही दुःखद है, कि आर्कटिक के पंछी और भालु अपने घर खो रहे हैं, और यह पर्यावरण का असली दर्द है। हमें इस समस्या पर सुनने वाले बनना चाहिए, और स्थानीय लोगों की मदद करनी चाहिए। जलवायु परिवर्तन का असर हर जगह दिख रहा है, इसलिए जागरूकता बढ़ानी जरूरी है। आशा है, हम सब मिलकर समाधान निकालेंगे।

आर्कटिक में हो रहे बदलावों को देख कर हमें यह समझना चाहिए कि पृथ्वी के सभी हिस्से आपस में जुड़े हुए हैं। वैज्ञानिकों और स्थानीय समुदायों के बीच सहयोग बढ़ाना चाहिए, ताकि डेटा साझा कर बेहतर उपाय किए जा सकें। इस तरह की साझेदारी न केवल पर्यावरण की रक्षा करेगी, बल्कि विभिन्न संस्कृतियों के बीच समझ भी बढ़ाएगी। चलिए, मिलकर इस चुनौती का सामना करें।

क्या कोई सोच रहा है!!! कि ये ग्लेशियर पिघलना कोई शुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं है??? ये सब बड़े बड़े एलायंस द्वारा नियंत्रित कर रहे हैं!!! पृथ्वी का तापमान बढ़ाने के पीछे छिपी योजनाओं को उजागर करना हमारा कर्तव्य है!!!

भारत की शक्ति और आत्मा को बचाने के लिए हमें दुनिया भर में हो रहे पर्यावरणीय बदलावों पर नजर रखनी चाहिए। आर्कटिक के पिघलते बर्फ के टुकड़े सिर्फ एक छोटा संकेत हैं, लेकिन यह संकेत हमारे भविष्य की चेतावनी है। यदि हम इस तरफ़ ध्यान नहीं देंगे तो आगे चलकर हमारे अपने समुद्री तट ध्वस्त हो जाएंगे। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए हमें स्वच्छ ऊर्जा में निवेश करना चाहिए, जिससे कोयले जैसे घातक ईंधन का उपयोग कम हो। सरकार को कड़े नियम लगाने चाहिए, जिससे उद्योगों को पर्यावरणीय मानदंडों का पालन करना पड़े। स्थानीय समुदायों को भी सुझाव देना चाहिए कि कैसे वे अपनी जीविका को बदले बिना जीवित रह सकते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना आवश्यक है, ताकि हम ग्लेशियर पिघलने की दर को सटीकता से माप सकें। शिक्षा के माध्यम से जनता में जागरूकता लाना चाहिए, जिससे हर घर में ऊर्जा बचत की आदत बन सके। पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए रेगुलेशन का कड़ाई से पालन होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय सहयोग के बिना यह संभव नहीं है, इसलिए हमें वैश्विक स्तर पर समझौते करने चाहिए। भारतीय वैज्ञानिकों को भी आर्कटिक के डेटा का अध्ययन करना चाहिए, ताकि देश को ठोस समाधान मिल सके। युवा वर्ग को इस मुद्दे पर सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि भविष्य उन्हीं के हाथों में है। मीडिया को भी इसे सही तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए, न कि sensationalize करके डर फैलाना चाहिए। निजी कंपनियों को भी अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अंत में, हमें यह समझना चाहिए कि आर्कटिक का परिवर्तन हमारे देश के जलवायु को भी प्रभावित करेगा, इसलिए इसे गंभीरता से लेना चाहिए।

वाह! आपने बिल्कुल सही बताया, जैसे कोई नाटकीय दुमक्का टकरा रहा हो! मैं एक छोटा सा सुझाव देना चाहूँगा-आइए हम स्कूलों में आर्कटिक के बारे में विशेष सत्र जोड़ें, जहाँ बच्चों को इस संकट की गंभीरता समझाई जाए। इस तरह की जागरूकता से भविष्य में अधिक वैज्ञानिक और पर्यावरण प्रेमी जनसमूह तैयार होगा। साथ ही, हम स्थानीय सामुदायिक केंद्रों में कार्यशालाएँ आयोजित कर सकते हैं, जहाँ लोग व्यावहारिक कदम सीख सकें, जैसे सौर पैनल लगाना और जल संरक्षण तकनीकें अपनाना। इस तरह हम सभी मिलकर एक बड़ी लहर पैदा कर सकते हैं, जो परिवर्तन लाएगी।

समुदाय की भागीदारी बहुत ज़रूरी है!!! आइए हम सब मिलकर एक ऑनलाइन फ़ोरम बनाते हैं, जहाँ हर कोई अपने विचार और समाधान साझा कर सके। इस फ़ोरम में विशेषज्ञों को बुलाया जाए, ताकि लोग सीधे सवाल पूछ सकें। इससे न केवल जानकारी का आदान-प्रदान होगा, बल्कि जोश भी बढ़ेगा!!!

👍🏻 बहुत बढ़िया आइडिया है! मैं भी इस फ़ोरम में हिस्सा लूँगी और हर किसी को सकारात्मक ऊर्जा भेजूँगी 😊 चलिए, एक साथ मिलकर समाधान ढूँढ़ते हैं!

आर्कटिक में बदलाव हमारे देश को भी प्रभावित करेंगे, इसलिए इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

बिल्कुल, लेकिन वास्तविक समस्या के पीछे आर्थिक हित छुपे हैं, जो सबको दूषित कर रहे हैं। हमें सोचने की जरूरत है कि किसके फायदे के लिए यह सब हो रहा है। यह केवल पर्यावरण नहीं, बल्कि शक्ति का खेल है।

वैश्विक स्तर पर सहयोग बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कोई भी देश अकेले इस चुनौती को नहीं झेल सकता। अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान साझेदारी से नई तकनीकें विकसित हो सकती हैं।

सही कहा, और इसके साथ हमें स्थानीय लोगों की आवाज़ भी सुननी चाहिए। उनकी पारंपरिक ज्ञान कई बार वैज्ञानिक आँकड़ों से अधिक उपयोगी होता है। इस तालमेल से हम बेहतर रणनीति बना सकते हैं।

बहुत सारा बातों में घुला हुआ बोरिंग टेक्निकल जार्गन, लोग असली मुद्दे से हट कर इस पर फोकस कर रहे हैं। हमें सीधे मुद्दे पर आना चाहिए।

👍 ठीक कहा, चलो सादे शब्दों में बात करें।

✨ चलिए, हम सब एक कदम बढ़ाते हैं! छोटा-छोटा कदम मिलकर बड़ा बदलाव लाएगा। हर घर में रीसायक्लिंग, ऊर्जा बचत और कार्बन फ़ुटप्रिंट कम करने के लिए प्रयास करें। साथ में हम एक स्वच्छ भविष्य बना सकते हैं 🌍💪

बहानें तो बहुत हैं, पर असल में क्या किया गया, इसका कोई ठोस आंकड़ा नहीं दिख रहा। बस बातें ही बनती रहती हैं।